胜亿配资

胜亿配资

前言

伊朗核以色列又双叕打起来了。6月16日,以色列称已掌控伊朗首都德黑兰领空,对德黑兰市民发出“立即撤离”的紧急通告。当天,美国总统特朗普在社交媒体上发文称,“所有人都应该立即从德黑兰撤离”。正应了那句老话“太阳底下无新鲜事”,让人不禁又想起这部电影。

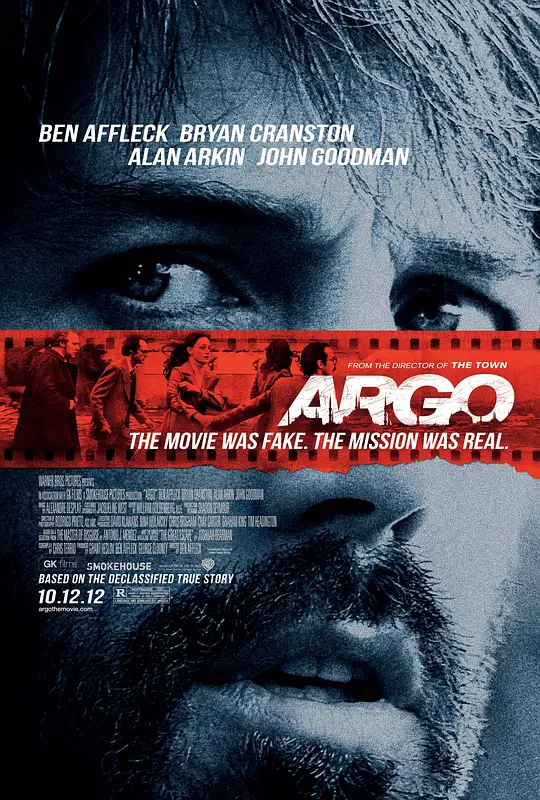

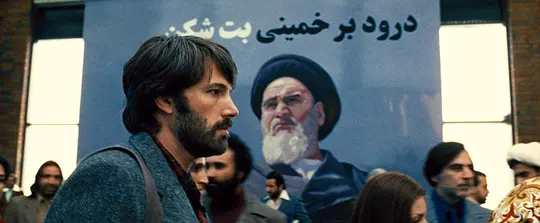

《逃离德黑兰》是一部由本·阿弗莱克自编自导自演的电影,改编自1979年伊朗人质危机的真实事件。影片以美国中情局特工托尼·门德斯策划的“假电影”营救行动为主线,展现了在冷战背景下,美国政府如何通过外交与情报手段化解一场危机。

影片的背景设定在1979年伊朗伊斯兰革命爆发后,当时的国王穆罕默德·礼萨·巴列维因推行西方化改革,激怒了国内保守势力。革命成功后,巴列维被推翻,流亡美国。

然而,美国政府对巴列维的庇护引发了伊朗民众的强烈不满胜亿配资,最终导致11月4日,约500名革命者闯入美国驻德黑兰大使馆,扣押了66名美国外交官和平民。在这场长达444天的危机中,六名外交官趁乱逃出大使馆,躲进了加拿大大使馆。

为了营救这些人,美国国务院和中情局联合策划了“假电影”行动,托尼·门德斯以拍摄科幻电影为名,带领团队深入伊朗,成功将六人安全送回美国。

从艺术角度来看,《逃离德黑兰》的完成度极高,其叙事结构紧凑,节奏明快,画面质感强烈。影片通过大量70年代的街景还原、真实人物的复刻以及细致的场景调度,成功营造出历史的厚重感。

此外,影片的剪辑、摄影和配乐也表现出色,尤其是对德黑兰清真寺、大巴扎等场景的描绘,令人仿佛置身其中。

然而,影片在历史与政治的处理上也存在一定的争议。一方面,影片对美国政府的塑造较为正面,强调其在危机中的果断与专业,而对伊朗革命的描绘则略显刻板,将革命者简化为“暴徒”或“小丑”,忽略了其复杂的历史背景和民众情绪。

另一方面,影片对加拿大政府在营救行动中的作用有所淡化,甚至有人指出,影片中“强行拔高美国形象”的倾向,可能掩盖了加拿大在其中的作用。此外,影片中一些细节的处理也引发了争议,例如“飞机强行起飞”“伊朗当局操作过于儿戏”等问题,被认为与历史事实不符。

胜亿配资

胜亿配资

从历史角度来看,《逃离德黑兰》虽然基于真实事件,但其叙事方式与历史事实存在较大差异。例如,影片中强调的“假电影”营救行动,实际上在历史上并未完全按照电影中的情节展开。

根据美国政府披露的文件和当事人回忆,门德斯的营救计划非常顺利,伊朗政府并未察觉六人组的行动,也没有突袭加拿大使馆。唯一的小插曲是航班因机械故障导致晚点。

此外,影片中对美国政府的描述也与历史不符,例如,白宫并非如电影中那样“扯皮压价”,而是积极支持门德斯的计划。影片中对美国政府的塑造,更多是出于好莱坞的叙事需要,而非完全忠实于历史。

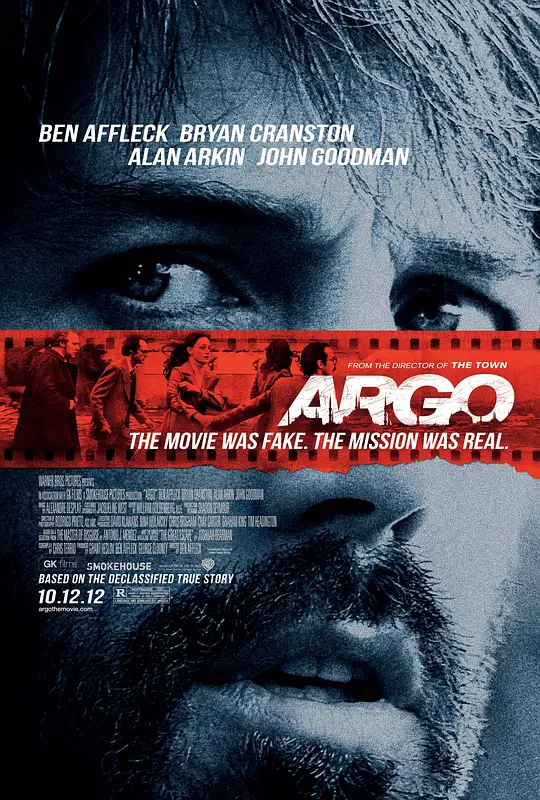

影片在国际上的反响也颇具争议。一方面,影片因其紧凑的叙事、出色的表演和精良的制作,赢得了第85届奥斯卡最佳影片奖、最佳改编剧本奖和最佳剪辑奖,成为当年的票房黑马。

另一方面,影片在伊朗和阿拉伯世界引发了强烈不满,许多观众认为影片对伊朗革命的描绘过于偏颇,甚至带有“美式主旋律”的色彩。

总体看下来,《逃离德黑兰》是一部兼具艺术性与争议性的电影。它在叙事结构、人物塑造和视觉呈现上都表现出色,成功地将真实历史事件转化为一部紧张刺激的电影。但同时影片忽略了历史的复杂性,处理上存在一定的偏差,对于观众而言,影片既是一部值得一看的佳作,也是一面镜子,映照出历史与现实之间的张力。

《逃离德黑兰》2012

导演: 本·阿弗莱克编剧: 克里斯·特里奥 / 约书亚·比尔曼

主演: 本·阿弗莱克 / 布莱恩·克兰斯顿

豆瓣8.2IMDb7.7

好消息:为感谢影迷长期以来的支持,特推出千余种商品,几百种精选图书,粉丝超惠选择,不妨逛一逛吧!件件亲测,七天无理由退货!

赠人玫瑰,手留余香,点个“赞”吧!!!

鸿岳资本配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。